Kennen Sie die Sorgen, versehentlich ein Plagiat zu „begehen“? Hier erfahren Sie, was genau ein Plagiat in einer Hausarbeit ist, welchen grundlegenden Regeln wissenschaftliche Texte folgen und wie Sie plagiatssicher arbeiten können. Unsicherheiten in diesem Bereich sind sehr nachvollziehbar, weil Sie der Anforderung, alle verwendetet Quellen genau zu belegen, wahrscheinlich an der Uni zum ersten Mal begegnen und es viele Zweifelsfälle gibt.

Worum es in dieser Serie geht

Diese Serie richtet sich an Studierende, die eine Hausarbeit schreiben (wollen). In loser Folge werden wir – die

Mitarbeiter*innen des Schreibzentrums – verschiedene Aufgaben erläutern, die beim Schreiben einer Hausarbeit auf Sie zukommen, und Ihnen Anregungen dazu geben, wie Sie sie konkret bewältigen können. Wir werden uns dabei bemühen deutlich zu machen, was fachübergreifend gilt und was fachspezifisch ist. Sie sollten dennoch prüfen (oder jemanden fragen), ob das, was wir hier sagen, auch so auf Ihr Fach zutrifft.

Über Fragen zum Thema Plagiat zu sprechen, ist häufig eine emotional recht aufgeladene Sache. Das liegt daran, dass hier schnell der Vorwurf der Täuschung oder gar des Betrugs im Raum steht. Bewusst lancierte Plagiats-Skandale um Dissertationen von Politiker*innen vermitteln zudem das Gefühl, es könnte jederzeit jemand aufstehen und „Anklage erheben“. Um dieser Sorge entgegenzuwirken ist es umso wichtiger, sich zu vergewissern, was genau ein Plagiat ist und welchen Sinn die Regeln für den Umgang mit wissenschaftlicher Literatur in einer Hausarbeit haben.

Unterschiedliche Wortverwendung: Das Wort Zitat wird in den Fächern unterschiedlich verwendet. In den textbasierten Fächern der Geistes- und Kulturwissenschaften bezeichnet es häufig eine wörtliche Übernahme aus einem anderen Text, in empirisch ausgerichteten Fächer v. a. der Naturwissenschaften dagegen meistens eine Quellenangabe, einen Literaturverweis.

Plagiate in einer Hausarbeit sind nicht oder nicht ausreichend gekennzeichnete Übernahmen von Gedanken, Formulierungen, Argumentationen, Daten, Ergebnissen, Codes usw. anderer in den eigenen Text. Das Problem ist dabei nicht, dass Sie ein geistiges Produkt einer anderen Person übernehmen, sondern wenn Sie ohne Kennzeichnung dieser Übernahme suggerieren, dass es Ihr eigenes ist und damit u. a. gegen die Eigenständigkeit einer Prüfungsleistung verstoßen. Plagiate im Sinne des Urheberrechts spielen bei Hauarbeiten nur eine untergeordnete Rolle.

Je nachdem, was ungekennzeichnet aus einem anderen Text übernommen wird, gibt es unterschiedlich Formen von Plagiaten, z. B:

Formulierungsplagiat: ungekennzeichnete Übernahme des Wortlauts eines Texts, wenn es über Fachbegriffe und Formulierungen der alltäglichen Wissenschaftssprache hinausgeht

Gedankenplagiat: ungekennzeichnete Übernahme von Gedanken oder Informationen in eigener Formulierung

Übersetzungsplagiat: Übersetzung oder Zusammenfassung eines Texts in einer anderen Sprache, ohne diesen anzugeben

Strukturplagiat: ungekennzeichnete Übernahme einer originellen Textstruktur sowohl auf Gliederungsebene als auch bei der Argumentation (hier sind keine Standardstrukturen, wie die IMRAD-Struktur , gemeint, sondern Strukturen, die einen bestimmten Gedanken transportieren und eine bestimmte Geschichte erzählen)

Quellenplagiat: Übernahme von exakt denselben Quellen und Zitaten aus einem Text (meist auch in derselben Reihenfolge und, ohne dass die Quellen selbst gelesen wurden), ohne dass auf diesen Text als Fundstelle hingewiesen wird

Während die ersten drei Plagiatsformen recht eindeutig sind, ist die Entscheidung, was plagiiert bzw. einfach abgeschrieben und was eigenständig ist, in den letzten beiden Fällen schwieriger.

Die Regeln zum Zitieren einzuhalten und umzusetzen ist nicht immer einfach und braucht einige Übung und große Genauigkeit beim Arbeiten. Deshalb können gerade in den ersten Hausarbeiten in diesem Bereich Fehler auftreten und es kann einige Zeit brauchen, bis Sie sich sicher fühlen. Das ist in der Regel auch Lehrenden bewusst und sie behandeln Verstöße gegen die Regeln zum Zitieren am Anfang des Studiums anders als bei einer Abschlussarbeit. Ein einzelner vergessener Beleg führt auch allgemein nicht zum Vorwurf eines Plagiats im Sinne einer bewussten Täuschung bei einer Prüfung.

Eigentlich ist es ja klar und eindeutig: Alle Übernahmen aus anderen Quellen sollen nach den Regeln des jeweiligen Fachs gekennzeichnet werden. Doch wenn Sie diese Regel umsetzen wollen, werden Sie auf typische Fragen und Zweifelsfälle stoßen, z. B: Was müssen Sie alles belegen? Wo ist die Grenze zwischen Allgemeinwissen – auch fachlichem Allgemeinwissen –, das häufig nicht belegt wird, und speziellerem Wissen oder wissenschaftlichen Positionen, für die Sie einem Beleg liefern müssen? Wann ist es üblich, wörtlich zu zitieren und wann sinngemäß? Wie können Sie die Übernahmen aus den Fachtexten gut in Ihren Text einbinden? In welcher Form sollen Sie die Quellenangaben machen?

Viele dieser Fragen können Sie mithilfe von Handreichungen beantworten, die es in vielen Fächern gibt. Manchmal kann es aber auch notwendig sein, mit Lehrenden ganz konkrete Textstellen zu besprechen, damit Sie verstehen, wie Sie in diesem Fällen die Entscheidung über die richtige Kennzeichnung treffen können. Fachübergreifende Überlegungen finden Sie in unserem

Handout zum Zitieren.

Die Überlegungen hinter den Regeln

Die Anforderung, alle Quellen in einer Hausarbeit anzugeben, hat zwei Gründe: Zum einen ist eine Hausarbeit eine Prüfungsarbeit, bei der es um Ihre eigene Leistung geht. In der Eigenständigkeitserklärung müssen Sie deshalb versichern, dass Sie alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel angegeben haben. Ihre Eigenleistung besteht in manchen Textteilen gerade darin, Informationen aus anderen Texten auszuwählen, zu strukturieren und nach den Regeln Ihres Fachs zu belegen (mehr zur Eigenleistung im nächsten Abschnitt).

Zum anderen ist aber die Kennzeichnung von Quellen ein wichtiges Kennzeichen wissenschaftlichen Arbeitens. Quellen anzugeben ist ein Teil der „Guten wissenschaftlichen Praxis“, die sich in den Wissenschaften herausgebildet hat. Diese Konventionen gehen auf bestimmte Werte und Prinzipien zurück und auf eine bestimmte Form von Wissensproduktion:

Effizienz der Wissensproduktion: Die bisherige Forschung wird durch das Lesen von Fachtexten rezipiert, in neuen Texten zusammenfassend zitiert und durch eigene Ergebnisse weiterentwickelt. So wird das Wissen über ein Thema nach und nach kooperativ vergrößert.

Fairness: Fremde Leistungen werden nicht als eigene ausgegeben.

Nachvollziehbarkeit/Kritisierbarkeit: Quellen werden angegeben und der Weg der Wissensproduktion wird offengelegt, damit andere diesen Weg nachvollziehen und überprüfen können.

Kooperativität: Die Dokumentation aller verwendeten Quellen erleichtert es anderen, den Text zu verstehen, indem sie durch die angegebenen Texte Wissenslücken schließen können, und ermöglicht ihnen an der Stelle weiterzudenken, an der die Autor*in bzw. der Autor aufgehört haben.

Diese Grundprinzipien können Ihnen helfen, in Zweifelsfälle zu entscheiden, wie Sie welche Quellen in Ihrer Hausarbeit angeben. Sie können sich also fragen: Habe ich die Autor*innen der Texte, die ich gelesen haben, in meinen eigenen Text fair behandelt? Habe ich die Texte, mit denen ich gearbeitet habe, so angegeben, dass andere meine Argumentationen (und in manchen Fächern auch Interpretation) nachvollziehen und überprüfen können? Für mich ist gerade der Gedanke der Kooperativität sehr wichtig geworden und ich frage mich deshalb oft: Wie kann ich Literaturangaben so setzen, dass andere gut mit meinem Text weiterarbeiten können? Das hilft mir, die Disziplin aufzubringen, genau zu arbeiten – auch wenn das nicht immer Spaß macht.

Wissenschaftliche Texte sind „vielstimmig“

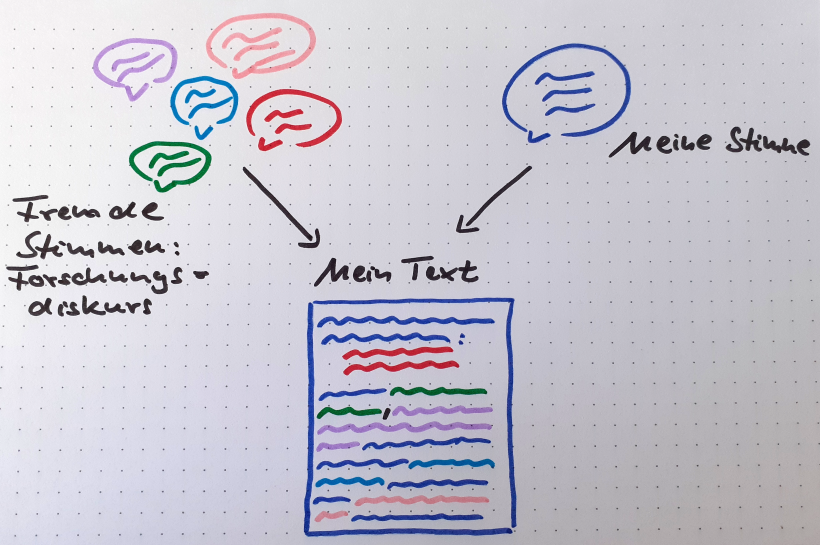

Aus dieser Vorstellung von Forschung ergibt sich, dass es in wissenschaftlichen Texten nicht nur um den Gegenstand der Forschung geht, sondern dass auch immer die aktuelle Forschung zu diesem Gegenstand bzw. zu einer Forschungsfrage dargestellt wird. In diesem Sinne ist ein Text vielstimmig: Wissen, Ergebnisse, Positionen anderer Forschender – der Forschungsdiskus – werden wiedergegeben, zueinander in Bezug gesetzt und auf dieser Grundlage wird neues Wissen entwickelt. Ein wissenschaftlicher Text besteht deshalb immer aus zwei Ebenen: was andere zu einer Fragestellung gesagt haben und was Sie dem hinzufügen. Auch wenn Sie bei einer Hauarbeit nicht die gesamte Forschungsliteratur zu überblicken brauchen – ein Ausschnitt reicht meist –, wird erwartet, dass Sie die verwendete Literatur nach denselben Prinzipien, wie in einem Forschungsartikel in den eigenen Text einbinden.

Abbildung: Vielstimmigkeit Wissenschaftlicher Texte

Ich finde hierfür das Bild eines moderierten Gesprächs besonders hilfreich: Stellen Sie sich vor, dass Sie ein Fachgespräch zum Thema Ihrer Hausarbeit moderieren. Sie eröffnen das Gespräch, erteilen den verschiedenen Expert*innen das Wort, vergleichen Positionen, beziehen die Aussagen der Expert*innen auf Ihre Fragestellung bzw. diskutieren mit ihnen Ihre Ergebnisse und fassen schließlich alles zusammen. In Ihrem Text sorgen Sie durch Verweise, Belege und Quellenangaben sowie andere sprachliche Mittel dafür, dass an jeder Stelle deutlich ist, „wer spricht“, bzw. woher eine Information stammt.

Sie können sich das sichtbar machen, wenn Sie in einem wissenschaftlichen Text mit unterschiedlichen Farben markieren, vom wem bzw. aus welchen Texten die Informationen und Positionen im Text stammen. Achten Sie hierfür auf die Quellenverweise oder Belege und weitere sprachliche Mittel. Alle Textstellen, die Sie nicht unterstreichen, müssten dann unmittelbar vom Autor bzw. der Autorin des Texts stammen oder es handelt sich um Informationen, die in dem Fach aus anderen Gründen nicht belegt werden.

Ähnlich können Sie vorgehen, um einen eigenen Text zu überprüfen: Bitten Sie Mitstudierende, einen Auszug aus Ihrem Text so zu bearbeiten, wie oben beschrieben. So bekommen Sie eine deutliche Rückmeldung darüber, wie nachvollziehbar Ihre Kennzeichnung der verwendeten Literatur für eine andere Person war.

In dieser „Moderation“ der Forschungsstimmen liegt vor allem in literaturbasierten Hausarbeiten viel Ihrer Eigenleistung: Sie wählen die „Stimmen“ der Literatur und die Informationen aus den einzelnen Texten aus, stellen sie in einer bestimmten Reihenfolge zusammen, beziehen sie aufeinander und auf Ihre Fragestellung, fassen zusammen, bewerten, ziehen Schlussfolgerungen, nehmen selbst eine Position ein und stellen evtl. eigene Ergebnisse vor. Hieraus setzt sich die Argumentation Ihrer Arbeit zusammen.

Gerade wenn Sie genau kennzeichnen, was Sie aus anderen Texten übernommen haben, wird Ihr eigener Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion über Ihr Thema besonders deutlich. Deshalb sprechen die Professor*innen in einem Video des Schreibzentrums Frankfurt/Main mit dem Titel „Wie viel ‚ich‘ steckt in wissenschaftlichen Texten“ (aus der

Reihe „Wie Prof(i)s Lesen und Schreiben“) vor allem darüber, wie sie sich auf anderen Forschungstexte beziehen. In diesem Video erfahren Sie auch, wie Sie Forschungsliteratur in verschiedenen Fächern argumentativ in Ihren Text einbinden können.

Prof.in B. Rendtorff, Erziehungswissenschaftlerin

Wie können Sie plagiatssicher arbeiten?

Plagiatssicher zu arbeiten, beginnt nicht erst damit, beim Schreiben oder bei der Überarbeitung die Literaturbelege richtig zu setzen. Wenn Sie sich erst dann mit dem Thema beschäftigen, machen Sie es sich unnötig schwer. Sie können schon sehr früh in Ihrem Projekt etwas dafür tun, um später weniger Probleme mit der korrekten Angabe der verwendeten Quellen zu haben:

Wenn Sie Ihr Thema stark eingrenzen und eine klare

Fragestellung bearbeiten, wird es Ihnen leichter fallen, nicht in Literatur zu versinken, sich eine eigene Position zu erarbeiten und mit der ausgewählten Literatur produktiv zu arbeiten.

Je eher Sie wissen, welche formalen Vorgaben Sie beim Umgang mit Fachliteratur in Ihrem Text erfüllen sollen, desto besser können Sie sich darauf einstellen. Häufig finden Sie die entsprechenden Hinweise bei den Materialien im Moodle-Kurs der Veranstaltung, in der Sie eine Hausarbeit schreiben oder auf der Homepage Ihrer Lehrenden oder Ihres Instituts. Fragen Sie im Zweifel bei Ihren Lehrenden nach.

Je genauer Sie wissen, was Sie von einem Text wollen, desto besser können Sie gezielt Informationen auswählen und diese für Ihre Weiterarbeit dokumentieren. Überlegen Sie sich, wie Sie sich die Informationen für Ihre weitere Arbeit so aufbereiten können, dass Sie immer wissen, woher sie stammen. Das können

Notizen unterschiedlichster Art sein, Sie können aber auch eine

Literaturverwaltungssoftware nutzen. All das macht erst einmal etwas Mühe, ermöglicht Ihnen aber später, ohne panisches Suchen die Quellenangaben zu setzen.

Entscheiden Sie sich, ob Sie eine Textstelle wörtlich (direktes Zitat) oder sinngemäß, also in einer eigenen Formulierung (indirektes Zitat, Paraphrase) in Ihre Hausarbeit einbauen wollen. Das macht es Ihnen leichter, sich vom Ausgangstext zur lösen und wirklich in eigenen Worten zu formulieren. Beispiele für verschiedene zulässige und unzulässige Umformulierungen finden Sie in einem

Handout der Uni Münster ab S. 3. Seien Sie mutig und formulieren Sie das, was Sie aus einem Text verstanden haben, in eigenen Worten – so können Sie die Information/Position auch am besten in Ihren eigenen Text einbauen.

Fragen Sie Lehrende in Zweifelsfällen oder bitten Sie um ein Feedback auf eine Textprobe zu Ihrem Umgang mit Fachliteratur. So erfahren Sie frühzeitig, wenn Sie etwas falsch verstanden haben, und vermeiden es, sich eine problematische Arbeitsweise anzugewöhnen.

Wie auch bei anderen Aspekten im Schreibprozess müssen Sie nicht – und können das in der Regel auch nicht – alles gleichzeitig berücksichtigen und richtig machen. Häufig funktioniert es besser und führt zu einem besseren Ergebnis, wenn Sie Aufgaben nacheinander abarbeiten. So könnten Sie z. B. erst einmal herunterschreiben, was Sie in einem Abschnitt Ihrer Arbeit sagen wollen, ohne sich um Belege zu kümmern. In einem zweiten Schritt arbeiten Sie dann die Quellenverweise nach und korrigieren vielleicht auch Ungenauigkeiten, nachdem Sie noch einmal nachgelesen haben. Oder Sie stellen Zitate und Paraphrasen aus der gelesenen Literatur zusammen und überarbeiten sie anschließend zu einem zusammenhängenden Text.

Und wenn ich generative KI nutze?

Wenn Sie

für das Schreiben Ihrer Hausarbeit generative Technologien nutzen und vielleicht sogar KI-generierte Textblöcke ohne Kennzeichnung und ohne weitere Bearbeitung in Ihre Hausarbeit übernehmen, handelt es sich nicht um ein Plagiat – weil die Ausgaben einer entsprechenden Anwendung kein stabiler Text sind und weil eine KI keine Urheberschaft beanspruchen kann. (Details finden Sie in diesem

Rechtsgutachten.) Eine Täuschung im Sinne der Prüfungsordnung kann allerdings trotzdem vorliegen, wenn Sie KI-generierten Text als eigenen ausgeben (ähnlich wie beim Ghostwriting). Erkundigen Sie sich deshalb frühzeitig, wie Sie in Ihrem Fach und für die konkrete Hausarbeit generativer KI nutzen dürfen und wie Sie die Verwendung angeben sollen.

Auch aus anderen Gründen kann dieses Vorgehen problematisch sein, denn auch bei der Verwendung generativer KI gelten die Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis, wie Offenlegung der Quellen, Transparenz der Wissensproduktion und Fairness. Es ist also z. B. Ihre Aufgabe nachzurecherchieren, von welchen Menschen die Informationen stammen, die Sie in Ihren Text übernehmen, und diese Quellen anzugeben – weil Ihnen sonst doch ein Plagiat vorgeworfen werden könnte. Ganz auszuschließen ist auch nicht, dass die Ausgabe einer KI-Anwendung „aus Versehen“ urheberrechtlich geschütztes Material enthält, das Sie zitieren müssten. Als menschliche Autor*innen sind Sie für diese Seite Ihrer Hausarbeit auf jeden Fall verantwortlich.

Viele Anregungen, Beispiele und Übungen zum plagiatssicheren Arbeiten finden Sie in meinem Buch

Fachliteratur lesen, verstehen und wiedergeben (3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2025, erschienen bei Schöningh), das sowohl in der UB der RUB als auch in einigen Fachbereichsbibliotheken vorhanden ist.

Die RUB bietet Ihnen vielfältige Unterstützung zum plagiatssicheren Arbeiten:

In unserem Workshopprogramm finden Sie regelmäßig Veranstaltungen zu Lesen und Verstehen von Fachliteratur, Plagiatssicher arbeiten und Schreiben mit Citavi.

Zweifelsfälle beim Umgang mit Fachliteratur und eine plagiatssichere Arbeitsweise können Sie mit uns in der Schreibberatung besprechen.

Auch die Schreibtutor*innen im Schreibcafé geben Ihnen gerne Rückmeldung auf Textproben zu diesem Thema.

Informationen und Materialien zum Schreiben an der Uni finden Sie in unserem Moodle-Kurs .

In unserer Serie "Hausarbeiten schreiben" sind schon einige Beiträge erschienen. Lesen Sie gerne rein:

Bildnachweis: ZfW, Abbildung: Ulrike Lange