Welche Kompetenzen junge Erwachsene besonders ausbilden sollen, wird ständig neu verhandelt. Zu den sogenannten „Future Skills“ gehören allgemeine und fachbezogene digitale Kompetenzen unbedingt dazu. Auch in der neueren geisteswissenschaftlichen Forschung wird häufig mit digitalen Methoden und Tools gearbeitet. Das UA-Ruhr-Projekt „DH Ruhr“ will die „Digital Humanities“ fest in der Lehre der drei Universitäten verankern.

Über Digital Humanities Ruhr

Digital Humanities Ruhr ist ein gemeinsames Projekt der Ruhr-Universität Bochum, der Universität Duisburg-Essen und der Technischen Universität Dortmund im Rahmen der Universitätsallianz Ruhr. Durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre erhielt das Projekt in der Förderlinie Freiraum eine Förderung bis März 2026.

Von links nach rechts: Prof. Dr. Cornelia Weins (Projektleitung), Dr. Stephanie Heimgartner (Projektkoordination), Oliver Deck, Anne Heilig (beide Mitarbeitende im Projekt), Kai-David Klärner, Julia Neubert (beide Hilfskräfte), Sebastian Jeworutzki (Projektkoordination), Geraldine Baumann (Hilfskraft)

Digitale Kompetenzen als Future Skill

In der öffentlichen Debatte hat sich für die Gesamtheit der als relevant angesehenen Kompetenzen der Begriff „Future Skills“ oder auch „Twenty-first century Skills“ durchgesetzt. Kompetenzen, die mit Daten und ihrer digitalen Verarbeitung in Verbindung stehen, werden in den entsprechenden Kompetenzrahmen stets zu diesen zukünftig essenziellen Fähigkeiten und Fertigkeiten gezählt. Wie sie auszubilden sind, diese Frage stellt sich auch für Hochschulen und die Lehrenden und Forschenden in den einzelnen Fächern. Die Antwort kann fachspezifisch unterschiedlich ausfallen.

Erfolgreiche Maßnahmen zur Verankerung von Data Literacy im Studienverlauf waren der über die Plattform Moodle organisierte Basiskurs Data Literacy, den in jedem Semester mehr Studierende absolvieren. Das Methodenzentrum der Ruhr-Universität bietet Workshops und Beratung im Bereich digitaler Methoden und Programm an. Hier können sich Studierende etwa Unterstützung bei empirisch grundierten Abschlussarbeiten holen oder einen Einführungskurs ins basale Programmieren mit R oder Python erhalten. Darüber hinaus gibt es als Anreiz für Lehrende, digitale Inhalte stärker in die Lehre einzubinden, ein

Förderprogramm der Universität mit dem Schwerpunkt „Data Science“.

Worum es in dieser Serie geht

In dieser Serie setzen wir uns gemeinsam mit dem Dezernat 1 und verschiedenen Akteur*innen an der RUB mit dem Leitbild Lehre und Studium auseinander.

Das Leitbild wurde in einem umfangreichen partizipativen Prozess aktualisiert und 2024 veröffentlicht. Es soll für den Lehr- und Lernalltag an unserer Universität handlungsleitend sein.

Wir gehen in dieser Serie auf einzelne Aspekte aus dem Leitbild ein, stellen Ansprechstellen und -personen vor, gehen auf Beratungs- und Weiterbildungsangebote ein und zeigen Beispiele zur praktischen Umsetzung.

Geisteswissenschaft digital

Der Umgang mit digitalen Medien und Daten wird auch in den Geisteswissenschaften verstärkt zu einer wichtigen Schlüsselkompetenz. Dort hat sich unter dem Etikett „Digital Humanities“ ein eigener Forschungszweig entwickelt.

Digital Humanities umfasst unserem Verständnis nach die Untersuchung von geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliche Fragestellungen mit Hilfe von digitalen Daten und Methoden.

Welche Kompetenzen DH genau umfasst, ist nicht standardisiert. An Universitäten, die hier bereits einen Schwerpunkt setzen, kommen sehr unterschiedliche text- und medienanalytische Ansätze zum Einsatz. Die Forschungsrichtung ist auch deshalb breit gefächert, weil sie nicht nur für die Philologien, sondern auch für alle anderen Wissenschaften relevant ist, die mit Texten oder anderen Medien arbeiten (z.B. Geschichts- oder Sozialwissenschaften).

An den drei großen Universitäten im Ruhrgebiet gab es bisher zwar Forschungsprojekte, die sich den Digital Humanities zuordnen lassen, aber nur zaghafte Ansätze, die digitalen Methoden auch in der Lehre zu verankern. Hier setzt unsere Arbeit ein: Das von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre (STiL) für zwei Jahre geförderte

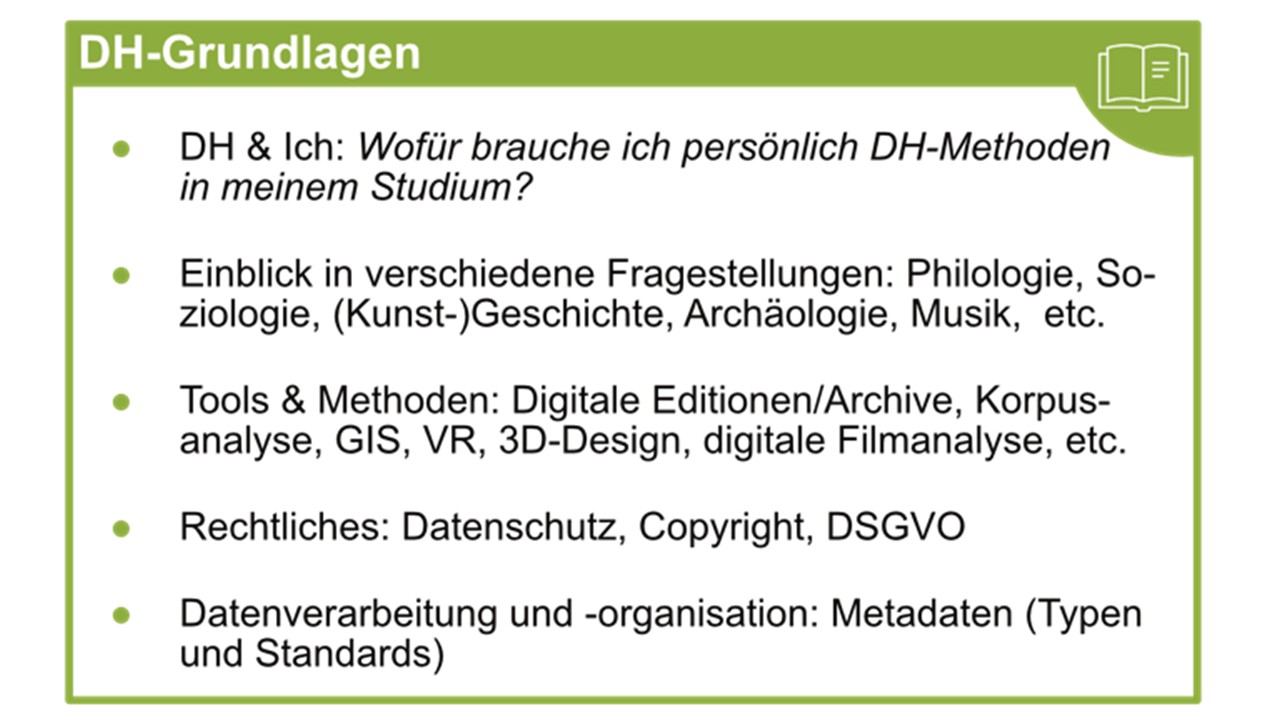

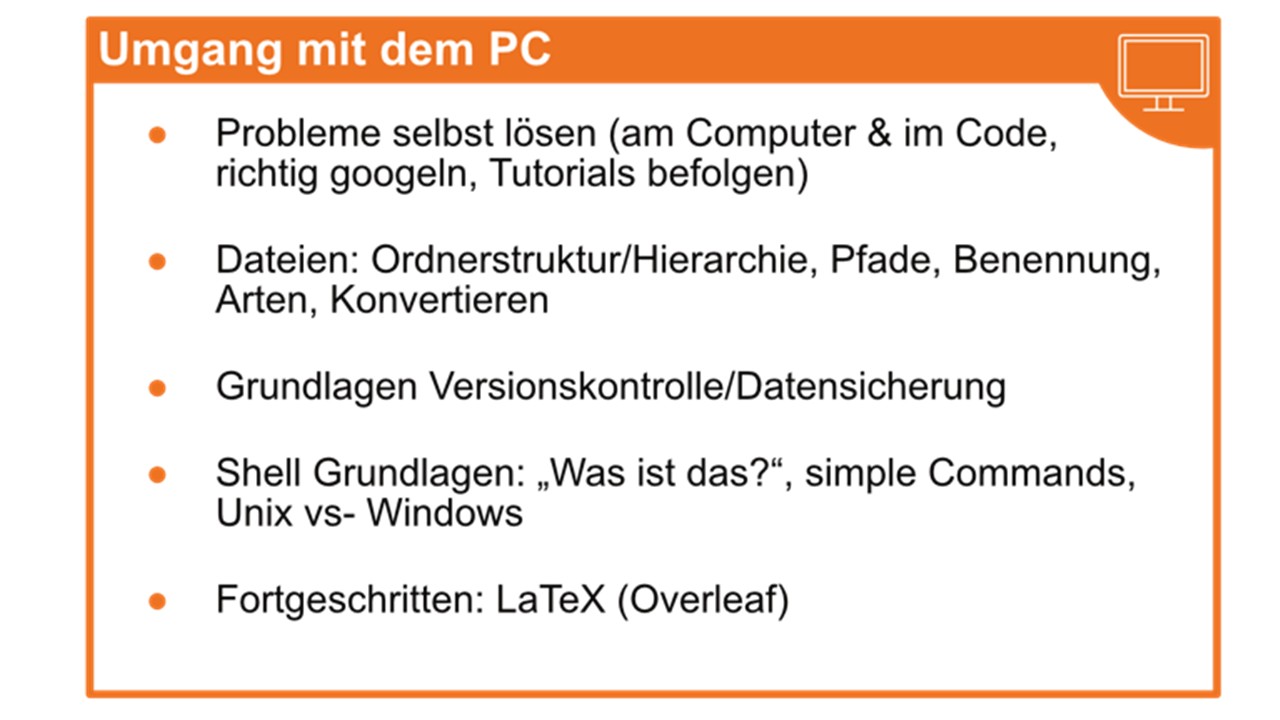

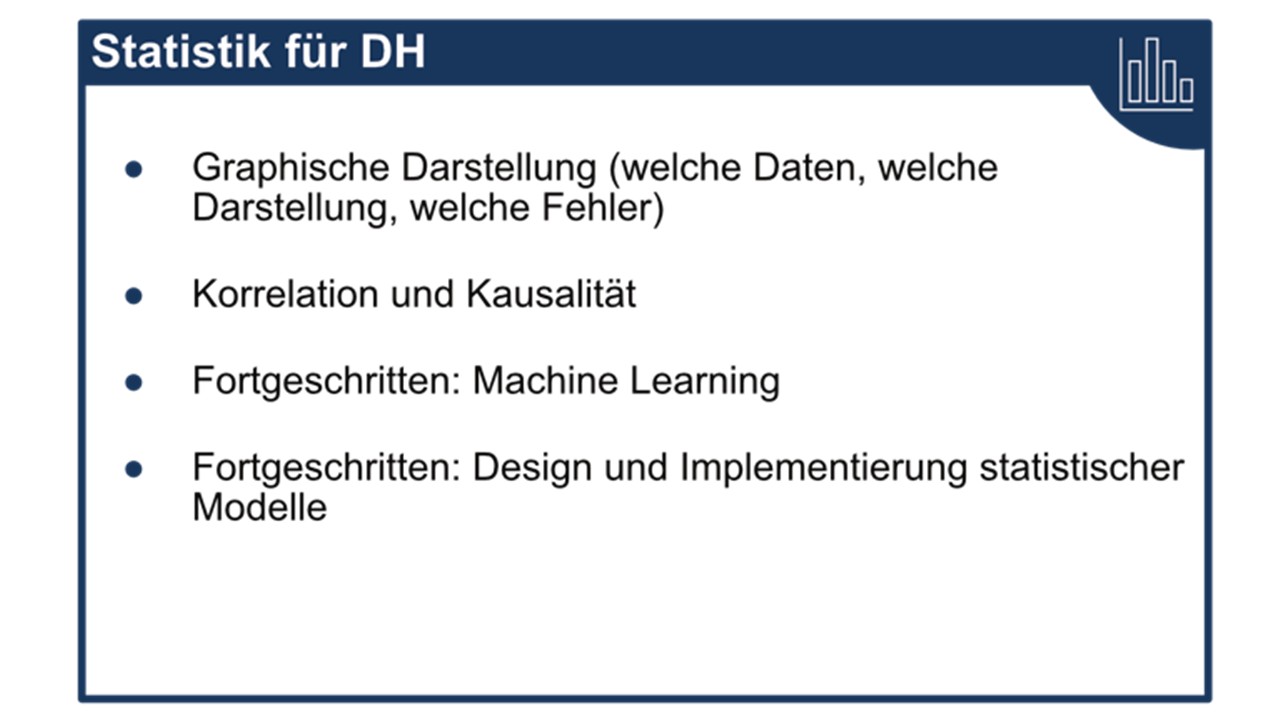

Projekt „Digital Humanities Ruhr“ entwickelt in drei Teilprojekten an der Ruhr-Universität Bochum, der TU Dortmund und der Universität Duisburg-Essen Bausteine für eine curriculare Verankerung digitaler Methoden in den Geisteswissenschaften. Das Bochumer Teilprojekt bemüht sich zunächst mit einem detailliert ausgearbeiteten Kompetenzrahmen um Klärung: Was gehört für uns zu DH, und wo wollen wir in der Lehre unsere Schwerpunkte setzen?

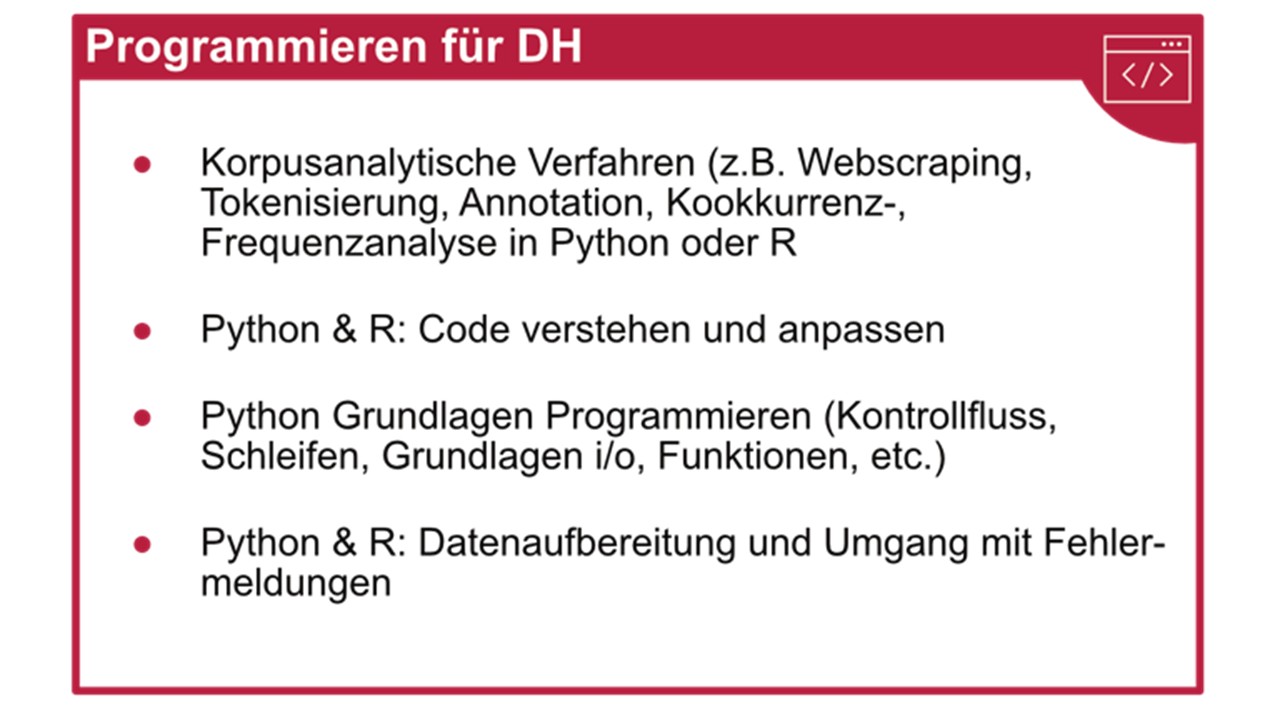

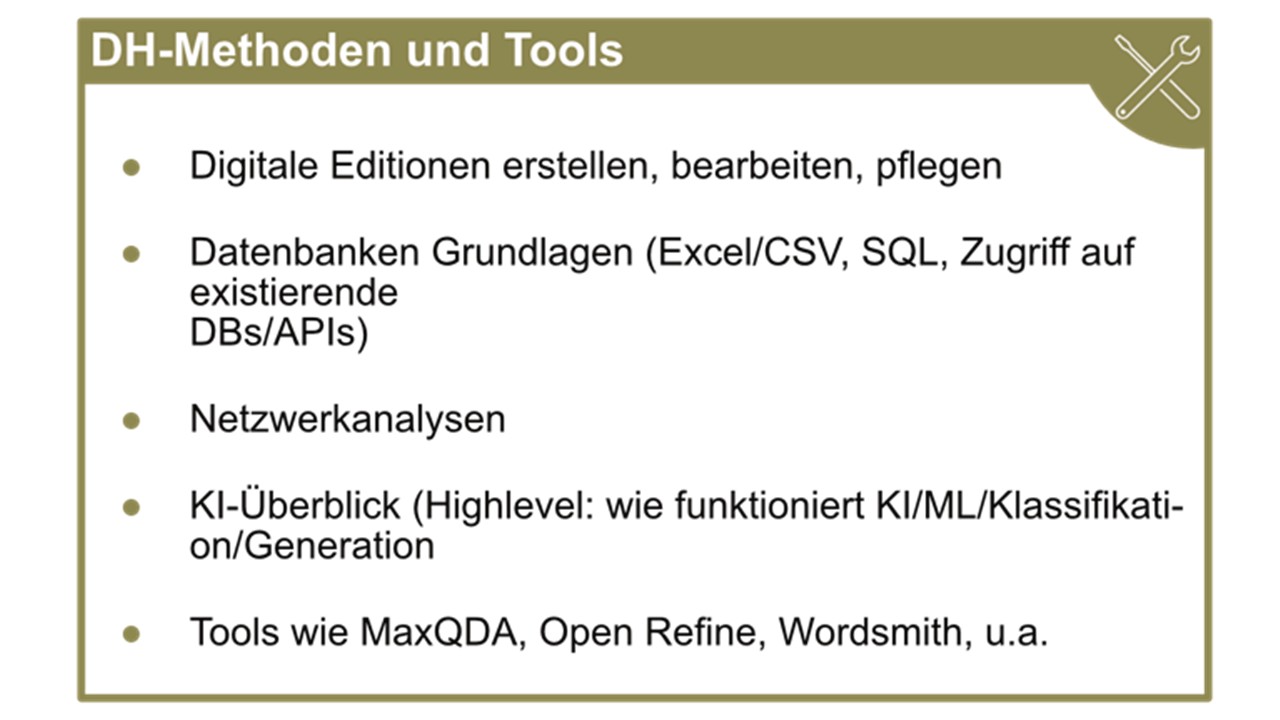

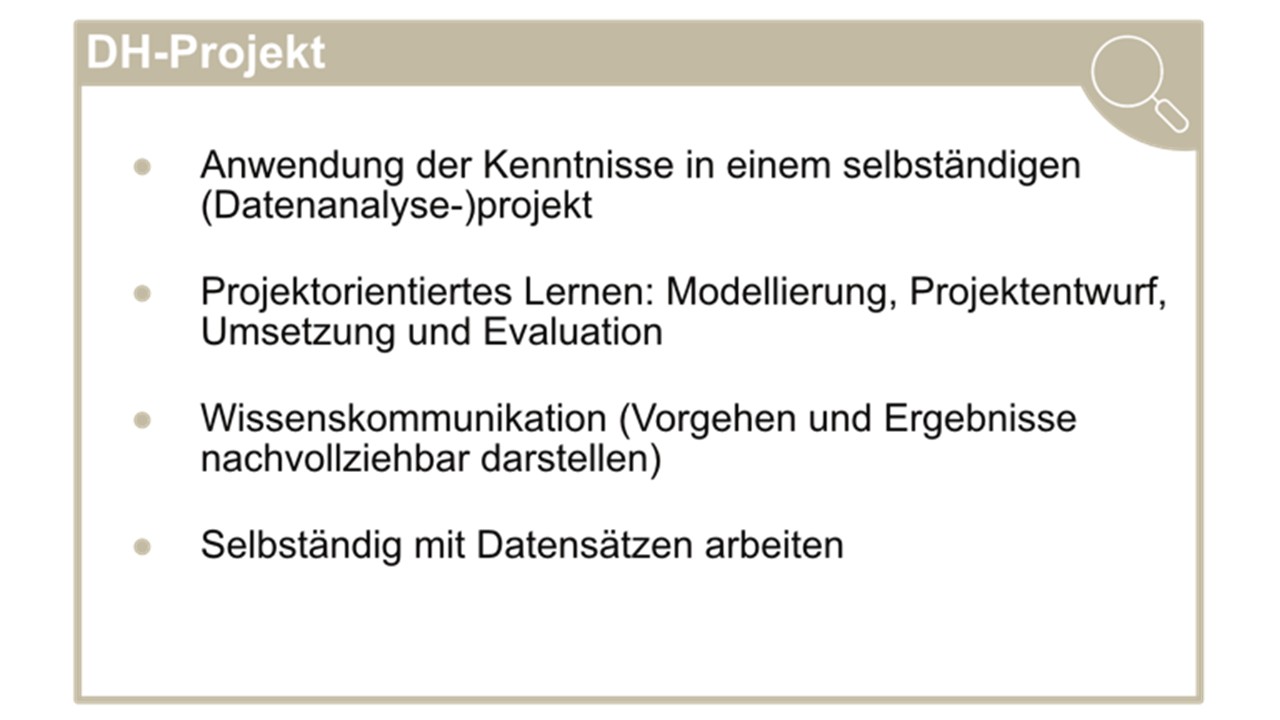

Dazu fand Anfang November an der RUB ein Workshop mit Lehrenden aus der Philologie, der Religionswissenschaft und den Sozialwissenschaften statt. Als besonders wichtig wurden dabei sowohl Kompetenzen in der Analyse digitaler Daten, darunter u.a. grundlegende Programmierkenntnisse, der Datenaufbereitung und -organisation, als auch fachliche Kenntnisse in Hinblick auf die Fragestellungen und Forschungsergebnisse in den digitalen Geisteswissenschaften. Die Grafik bildet die definierten Kompetenzbereiche für Digital Humanities ab und nennt innerhalb dieser Bereiche diejenigen Detailkompetenzen („Atomic Skills“), die von den Lehrenden im Rahmen des Workshops als besonders relevant gekennzeichnet wurden:

Zertifikate und Curriculumsentwicklung

Das neue Leitbild Lehre der Ruhr-Universität sieht es als Ziel des Studiums, dass Studierende ihr persönliches Profil auf unterschiedlichen Entwicklungspfaden ausbilden können. Eine mögliche Schwerpunktsetzung in verschiedenen Bereichen ist gerade für die breit aufgestellte und diskursiv orientierte Forschung in den Geisteswissenschaften wichtig. Digital Humanities bilden hier zukünftig einen möglichen Fokus für Studierende mit Anschluss an ein stark von digitalen Prozessen geprägtes Arbeitsumfeld.

Digital-Humanities-Methoden passen zudem ideal zur RUB-Leitmethode „Forschendes Lernen“, weil sie die unmittelbare Anwendung von Tools und Konzepten durch Studierende stark in den Vordergrund stellen. Sie ermöglichen den Studierenden früh eigenständige kleine Projekte. Umgekehrt haben auch bereits vorhandene Lehrveranstaltungen mit DH-Schwerpunkt oft ihren Anlass in Forschungsprojekten oder präsentieren diese. Auf diese Weise wird Studierenden früh eine Partizipation an Forschungsdiskursen ermöglicht. International sind DH-Methoden zudem hoch anschlussfähig, was im Hinblick auf Forschungskooperationen, aber auch für berufliche Perspektiven der Absolvent*innen eine Rolle spielt.

Perspektivisch soll in den Fächern und im Optionalbereich ein Portfolio an nachhaltigen Lehrveranstaltungen mit DH-Schwerpunkt entwickelt und durchgeführt werden. Niedrigschwellige OER-Angebote ähnlich dem bereits vorhandenen Data-Literacy-Modul liefern vorab oder ergänzend Basiswissen für Selbstlernende. Ein (UA-Ruhr-weites) Zertifikat im Bereich Digital Humanities ist angedacht.

Alle Beiträge aus dieser Serie

In dieser Serie nehmen wir das Leitbild "Lehre und Studium: Gemeinsam für die Welt von morgen" unter die Lupe. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie eine Vision in der Praxis umgesetzt wird? Lesen Sie gerne hier weiter:

Alle Bilder: © RUB, Marquard; alle anderen Bilder: DH Ruhr@RUB