Hochschulen tragen Verantwortung für die Stärkung demokratischer Kultur. Aber welche Erfahrungen machen Hochschulen hier aktuell? Und wie können Hochschuldidaktik und die Lehre dazu beitragen, Demokratiefähigkeit zu stärken?

Großes Interesse und viel zu besprechen

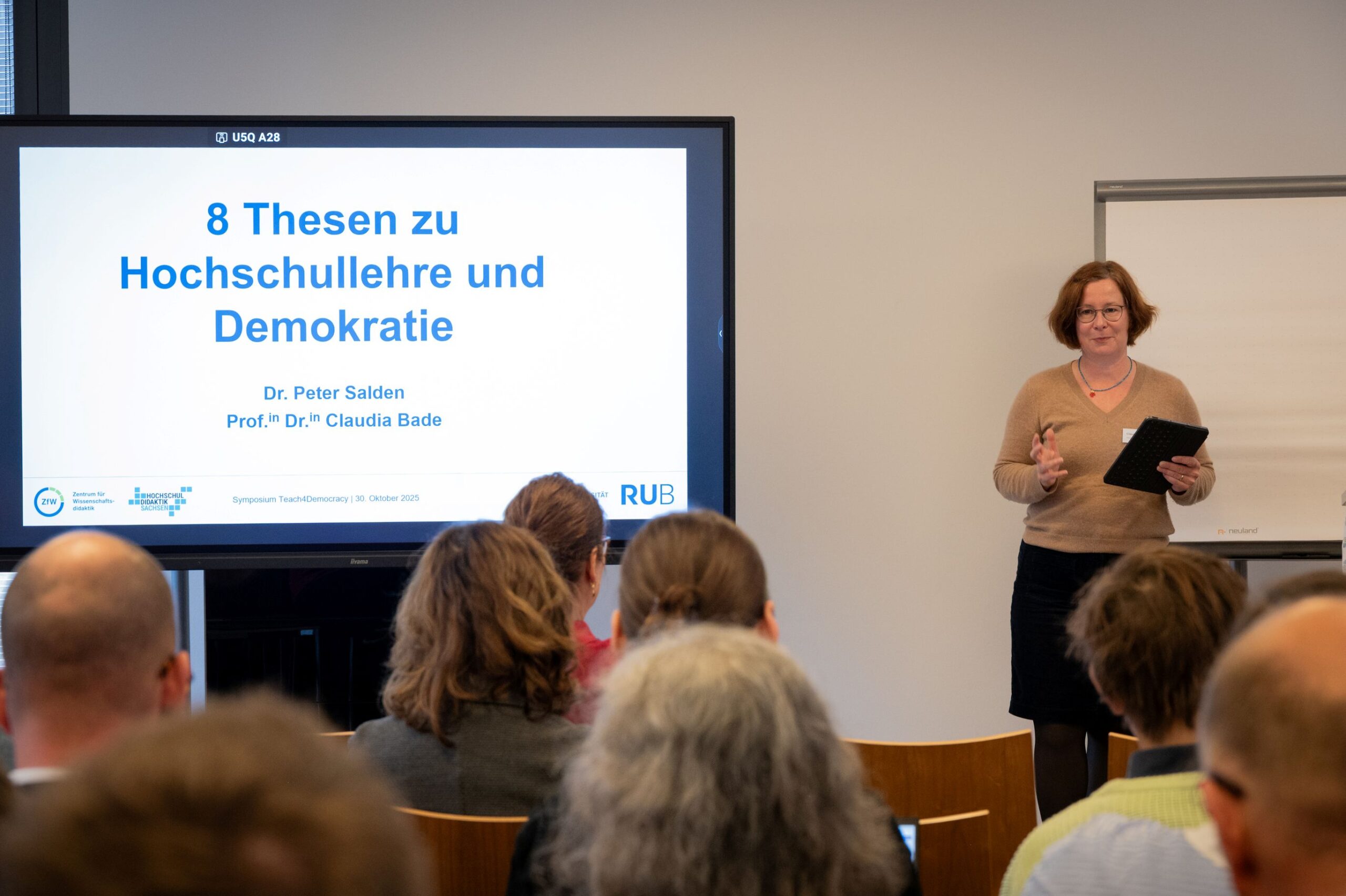

Eins steht fest: Das Symposium Teach4Democracy hat einen Nerv getroffen. 60 Teilnehmende aus knapp 50 verschiedenen Hochschulen (insbesondere aus hochschuldidaktischen Einheiten aus ganz Deutschland) waren am 30. Oktober 2025 an die Ruhr-Universität Bochum gekommen, um sich zu diesen Fragen auszutauschen und sich miteinander zu vernetzen. Das Interesse war so groß, dass die Veranstaltung frühzeitig ausgebucht war und die lange Warteliste nicht mehr bedient werden konnte. Neben vier Impulsvorträgen mit anschließender Austauschmöglichkeit konnten die Teilnehmenden in drei themenbezogenen Workshops selbst mitarbeiten und besonders die Fishbowl-Diskussion zum Tagungsabschluss wurde aktiv und rege für Statements genutzt.

|

09.30

|

Begrüßung

- Eröffnung: Dr. Peter Salden, Zentrum für Wissenschaftsdidaktik, Ruhr-Universität Bochum

- Moderation: Jessica Dudde, Zentrum für Wissenschaftsdidaktik, Ruhr-Universität Bochum

|

|

10:00

|

Impulse

- Einführung

Prof. Dr. Claudia Bade, Hochschuldidaktik Sachsen

Dr. Peter Salden, Zentrum für Wissenschaftsdidaktik, Ruhr-Universität Bochum

- Impuls aus Perspektive der Hochschulleitung

Hochschule in der fragilen Demokratie – Ein ostdeutsches Fallbeispiel und die Konsequenzen

Prof. Dr. Christoph Meyer, Prorektor Bildung der Hochschule Mittweida

- Impuls aus Perspektive der Forschung

Demokratisierung durch Studium? Ergebnisse des Verbundprojekts „GesDimS“

(Gesellschaftlich-demokratische Teilhabe als Dimension des Studienerfolgs)

PD Dr. Britta Behm, Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg

- Impuls aus Perspektive der Praxis

Haltung vor Diskussion!? Erfahrungen mit Diskriminierung und Ausgrenzung in der Hochschullehre.

Prof. Dr. Malte Schophaus, Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

|

|

12:00

|

Mittagspause mit Imbiss

|

|

13:00

|

Parallele Workshops

Workshop I: Umgang mit Ausgrenzung und Abwertung in der Lehre

Dr. Thomas Gloy & Mariane Liebold, Hochschuldidaktik Sachsen

Abwertung und Ausgrenzung sind wesentliche Aspekte geschlossener rechtsradikaler, demokratiefeindlicher Weltbilder und Ideologien. Gleichermaßen sind (unbewusste) Ungleichwertigkeitsvorstellungen in der Mitte der Gesellschaft und somit auch in Hochschulen präsent und können diskriminierend wirken. Der Workshop beleuchtet die Phänomene Abwertung, Ausgrenzung und Diskriminierung im Hochschulalltag und die Folgen für Lehr- und Lernprozesse sowie Chancengerechtigkeit. Nach einem kurzen Input zu relevanten Dimensionen diskutieren wir:

- Wie äußern sich Ausgrenzung und Abwertung im Lehralltag?

- Was ist noch eine kontroverse Meinung – und was ist diskriminierend?

- Welche Verantwortung tragen Lehrende für einen diskriminierungsfreien Bildungsraum – und welche professionelle Handlungsspielräume eröffnen sich?

- Welche Strategien helfen, in schwierigen Situationen präventiv, intervenierend oder repressiv zu agieren?

Ziel ist es, die eigene Handlungssicherheit zu stärken und konkrete Werkzeuge für die Praxis mitzunehmen.

Workshop II: Methoden für Demokratiebildung in der Lehre

Julia Becker & Dr. Astrid Tan, Zentrum für Wissenschaftsdidaktik, Ruhr-Universität Bochum

Von der Haltung zur Handlungsfähigkeit: Die Teilnehmenden erarbeiten anhand eines Demokratiekompetenz-Rahmens (Europarat), wie ein gezielter Methodeneinsatz zur Reflexion demokratischer Werte, eigenen Wissens und zur Stärkung demokratischer Handlungsfähigkeit beitragen kann. Es wird eine Methoden-Mindmap orientiert am vorgeschlagenen Demokratiekompetenz-Rahmen entstehen, in der die Teilnehmenden ihr Vorwissen zu Methoden der Demokratiebildung einbringen und teilen können. Die entstehende Mindmap kann fortlaufend ergänzt und für die weitere Arbeit der Teilnehmenden verwendet werden. Wir thematisieren:

- Was sind für Demokratie notwendige Kompetenzen?

- Wie können wir zur (Selbst-)Reflexion anleiten hinsichtlich Werten und Einstellungen?

- Wie sind Werte mit Wissen und kritischem Denken verknüpft?

- Was braucht es, um vom Wissen ins Handeln zu kommen?

Ziel ist, dass die Teilnehmenden mit den Ergebnissen des Workshops in Lehre und in hochschuldidaktischer Weiterbildung weiterarbeiten können.

Workshop III: Förderung von Ambiguitätstoleranz in der Lehre

Dr. Ulrike Lange & Paula Ruppert, Zentrum für Wissenschaftsdidaktik, Ruhr-Universität Bochum

Ambiguitätstoleranz ist ein zentrales Element von Wissenschaft und von Demokratie: beide leben davon, Mehrdeutigkeit, Komplexität und auch Unsicherheit sichtbar zu machen, auszuhalten und möglichst produktiv damit umzugehen. Der Workshop eröffnet einen Raum für Austausch, Reflexion und konkrete Ansätze, wie diese Haltung im Hochschul- und Arbeitskontext gestärkt werden kann. Nach einer Klärung des Konzepts Ambiguitätstoleranz können je nach Interessen der Teilnehmenden z. B. folgende Fragen diskutiert werden:

- Wo begegnen mir im (Arbeits-/Lehr-)Alltag uneindeutige Situationen und wie gehe ich damit um?

- Wie können Lehrende und Fachvertreter*innen Ambiguitätstoleranz selbst leben und zugleich in ihrem Umfeld fördern?

- Wie kann die Ambiguität, die der Wissenschaft von Natur aus innewohnt, in der Lehre kommuniziert und gelebt werden?

- Wie kann die Gestaltung von Lehrveranstaltungen Ambiguitätstoleranz bei Studierenden und Lehrenden fördern?

- Wie lassen sich Situationen, die Ambiguitätstoleranz erfordern, so rahmen, dass ein Zusammenhang zu demokratieförderlichen Haltungen deutlich wird?

Ziel des Workshops ist es Möglichkeiten sichtbar zu machen, wie über das Konzept der Ambiguitätstoleranz Elemente demokratischer Bildung im (Lehr-)Alltag ganz selbstverständlich integriert werden können.

|

|

14:30

|

Kaffeepause

|

|

14:45

|

Zusammenführung der Workshops und Fishbowl-Diskussion

|

|

15:45

|

Abschluss und Ausblick

|

|

16:00

|

Gute Heimreise!

|

Organisiert wurde das eintägige Symposium vom Zentrum für Wissenschaftsdidaktik der Ruhr-Universität Bochum in Kooperation mit dem Netzwerk Hochschuldidaktik Sachsen.

Einführung: 8 Thesen zu Hochschullehre und Demokratie

Eine Diskussionsgrundlage lieferten die 8 Thesen zu Hochschullehre und Demokratie, die Dr. Peter Salden (Leiter des Zentrums für Wissenschaftsdidaktik) und Prof. Dr. Claudia Bade (Leiterin Hochschuldidaktik Sachsen) zur Einleitung in den Tagungstag präsentierten. In ihren Thesen betonen die beiden die Bedeutung von Demokratiebildung und demokratischen Werten in der Hochschullehre. Die fordern Lehrende auf, aktiv für demokratische Kompetenzen, Werte und Strukturen an Hochschulen einzustehen und den Dialog darüber zu intensivieren.

Perspektiven-Impulse: Hochschulleitung, Forschung und Praxis

Für die Plenarvorträge wurden bewusst Beitrage gewählt, die unterschiedliche Perspektiven auf Demokratiebildung zeigen: die Perspektive der Leitung einer Hochschule in Mittelsachsen, die Perspektive der Forschung aus einem Projekt zum Studienerfolg und die Perspektive der Praxis aus einem etablierten hochschuldidaktischen Format zum Thema Ausgrenzung und Diskriminierung.

Prof. Dr. Christoph Meyer: Hochschule in der fragilen Demokratie – Ein ostdeutsches Fallbeispiel und die Konsequenzen

Die Perspektive der Hochschulleitung auf die Demokratiebildung an Hochschulen wurde eindrucksvoll von Prof. Dr. Christoph Meyer, Prorektor der Hochschule Mittweida, dargestellt. Die Bedrohung durch populistische Akteur*innen wurde von ihm als Aufforderung und Ermutigung interpretiert, sich an der Hochschule für Demokratie einzusetzen. Er stellte u.a. vor, wie an seiner Hochschule polarisierende Fragestellungen bewusst aufgegriffen werden und Dialogformate gestaltet, sowie Service Learning als Methode der Kooperation mit lokalen Akteur*innen eingesetzt wird.

PD Dr. Britta Behm: Demokratisierung durch Studium? Ergebnisse des Verbundprojekts „GesDimS“ (Gesellschaftlich-demokratische Teilhabe als Dimension des Studienerfolgs)

PD Dr. Britta Behm vom Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg stellte aktuelle Forschungsergebnisse ihrer Studie zum Thema Demokratiebildung an Hochschulen vor. Die Studie bietet dringend benötigte empirische Daten über den Status Quo mit Blick auf Demokratiebildung an Hochschulen. Zugleich müsse die Wirkung bestimmter Lehrformate sowie strukturierter und institutionalisierter Formen von Demokratiebildung dringend weiter untersucht werden, so Behm.

Prof. Dr. Malte Schophaus: Haltung vor Diskussion!? Erfahrungen mit Diskriminierung und Ausgrenzung in der Hochschullehre

Prof. Dr. Malte Schophaus gab Einblicke in die Arbeit mit Lehrenden sowie ihre Anliegen und Fragen im Kontext von Ausgrenzung und Diskriminierung in der Hochschullehre. In der von ihm und Claudia Bade entwickelten hochschuldidaktischen Fortbildung stellt er die grundsätzlich wertschätzende Haltung der Person gegenüber bei gleichzeitig klarer inhaltlicher Auseinandersetzung in den Mittelpunkt. Dafür greift er auf Konzepte der Personenzentrierung und der gewaltfreien Kommunikation zurück. Eindrucksvoll war u.a. die Vielfalt politisch schwieriger Situationen in der Lehre, die Teilnehmende der Workshops dort teilten.

Drei Workshops, spannende Einblicke

Am Nachmittag konnten die Teilnehmenden aus drei Workshops wählen und sich in kleineren Gruppen austauschen.

Umgang mit Ausgrenzung und Abwertung in der Lehre (Dr. Thomas Gloy, Mariane Liebold)

Abwertung und Ausgrenzung sind wesentliche Aspekte demokratiefeindlicher Weltbilder und Ideologien. Gleichermaßen sind (unbewusste) Ungleichwertigkeitsvorstellungen in der Mitte der Gesellschaft und somit auch in Hochschulen präsent und können diskriminierend wirken. Der Workshop beleuchtete die Phänomene Abwertung, Ausgrenzung und Diskriminierung im Hochschulalltag und die Folgen für Lehr- und Lernprozesse sowie Chancengerechtigkeit. Ziel war es, die eigene Handlungssicherheit zu stärken und konkrete Werkzeuge für die Praxis mitzunehmen.

Methoden für Demokratiebildung in der Lehre (Julia Becker, Dr. Astrid Tan)

Zwei Mitarbeiterinnen des ZfW stellten den Demokratie-Kompetenzrahmen des Europarats vor, aus dem sie ein dreiteiliges Modell für die Hochschullehre entwickelt haben. Basierend darauf hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, beispielhaft zwei Reflexionsmethoden zu erproben. Es wurde diskutiert, inwiefern diese Methoden für ein hochschuldidaktisches Angebot oder für den Einsatz in der Lehre sinnvoll sein können, unter welchen Voraussetzungen man sie anwenden könnte, und was darüber hinaus noch notwendig ist, um sie in den Hochschulkontext einzubetten.

Förderung von Ambiguitätstoleranz in der Lehre (Dr. Ulrike Lange, Paula Ruppert)

Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit, Unsicherheiten, Widersprüche und Unwissen auszuhalten und konstruktiv mit ihnen umzugehen statt z. B. als Anders wahrgenommen auszugrenzen oder Komplexität zu verdrängen. Damit ist Ambiguitätstoleranz eine wichtige Grundlage für das Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft. Im Workshop wurde ausgelotet, wo diese Fähigkeit im Rahmen des Studiums und der Hochschule geübt und ausgebildet werden kann.

Aktiver Abschluss im Fishbowl

Die Abschlussdiskussion wurde von Prof. Dr. Claudia Bade moderiert. Die Diskutant*innen, die wechselnd die Plätze auf dem Podium einnahmen, reflektierten ihre Erkenntnisse aus den Vorträgen und Workshops und überlegten gemeinsam, welche Folgeschritte es braucht, um das Thema Demokratie in die Lehre zu integrieren. Dabei kamen sie u.a. zu dem Schluss, dass es in allen universitären Fächern Raum für Reflexion braucht.

Aus Perspektive des ZfWs war das Symposium u.a. insofern ein großer Erfolg, dass es das große Interesse und den Bedarf an gegenseitigem Austausch aufzeigte und hierfür erstmals in der hochschuldidaktischen Gemeinschaft einen größeren Raum bieten konnte. Teilnehmende aus ganz Deutschland waren angereist, um intensiv über Demokratiebildung an Hochschulen in unterschiedlichen Aspekten zu diskutieren. Die Gast-Vorträge zeigten durch ihre Perspektivenvielfalt auf, wie Forschung, hochschuldidaktische Qualifizierung und Maßnahmen einer Hochschulleitung sich sinnvoll ergänzen können.

Für das ZfW war das Symposium einer von mehreren Bausteinen zum Thema. Aktuell entsteht zusammen mit der Antidiskriminierungsbeauftragten der RUB eine Handreichung für Lehrende, die die Inhalte einer für Fakultäten anfragbaren Fortbildung zum Umgang mit politisch schwierigen Situationen in der Lehre ausführt. Diese Fortbildungen bleiben genauso im Angebot wie eine individuell für alle Lehrenden buchbare Fortbildung zu Demokratiebildung in der Lehre. Sie findet das nächste Mal am 21. Januar statt. Zudem werden Claudia Bade und Malte Schophaus am 12. März eine Fortbildung zum Umgang mit Ausgrenzung und Diskriminierung für RUB-Lehrende anbieten. Auch für den LEHRELADEN, das Lehrportal des ZfWs, entsteht ein praxisorientierter Beitrag zu Demokratiebildung.

Danke an alle Beteiligten, die das Symposium durch ihre Teilnahme und das Einbringen ihrer Perspektive zu einem Erfolg gemacht haben!

Save the Date: Teach4Democracy 2026

Das ZfW übergibt den Staffelstab: die zweite Edition von Teach4Democracy wird am 9. November 2026 in Leipzig stattfinden. Merken Sie sich diesen Termin gerne schon einmal vor. Organisiert wird die Veranstaltung vom Netzwerk Hochschuldidaktik Sachsen.

Bildnachweis: ZfW, Julia Becker