Schon im ersten Satz des Leitbilds ist die Studierendenzentrierung von Lehre und Studium an unserer Universität festgeschrieben. Zur Gestaltung einer studierendenzentrierten Lehrveranstaltung führen viele Wege. Praktische Umsetzungsmöglichkeiten habe ich Ihnen in diesem Beitrag der Leitbildserie zusammengestellt.

Die Autorin dieses Beitrags

Paula Ruppert unterstützt als Hochschuldidaktikerin Lehrende mit Weiterbildungsveranstaltungen und disziplinspezifischer Beratung bei der Gestaltung von Lehrveranstaltung. Als ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet sie daran Lehre für alle Beteiligten wertvoll und vielfältig zu machen. Das Leitbild Lehre und Studium bietet dafür zahlreiche Anknüpfungspunkte, die in praktisch umsetzbare Tipps und Tricks übersetzt werden können.

Was bedeutet studierendenzentrierte Lehre?

Wenn das Ziel von Lehre und Studium ist die Studierenden möglichst gut auf die Zukunft und ihre zukünftige berufliche Entwicklung vorzubereiten, ist klar, dass diese Lehre an verschiedenen Leitplanken ausgerichtet sein muss. Der Studiengang gibt vor welche Lehrveranstaltungen während des Studiums besucht und welche Prüfungen abgelegt werden müssen. In die jeweiligen Lehrveranstaltungen bringen Professor*innen und wissenschaftliche Mitarbeitende ihre fachliche und methodische Expertise ein. Mit ihnen gemeinsam im Raum sind die Studierenden, mit denen die Lehrenden Wissen erarbeiten und die sich im Laufe des Semesters Kompetenzen aneignen. In diesem Lehren und Lernen sind die Studierenden nicht Konsument*innen von Wissen, die Lehrenden nicht allein für die Präsentation ihrer Kenntnisse verantwortlich. Lernen können die Studierenden nur selbst, Aufgabe der Lehrenden ist es ihr Fachwissen zu teilen, Möglichkeiten für Lernprozesse zu geben und die Studierenden zu begleiten.

„Wir begreifen Lehre und Studium als partnerschaftlichen Prozess“

Leitbild Lehre und Studium

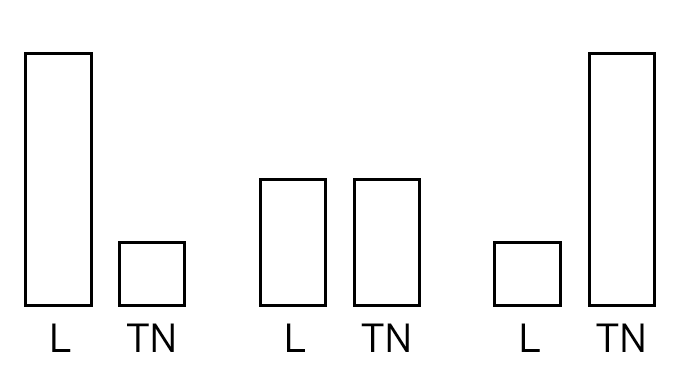

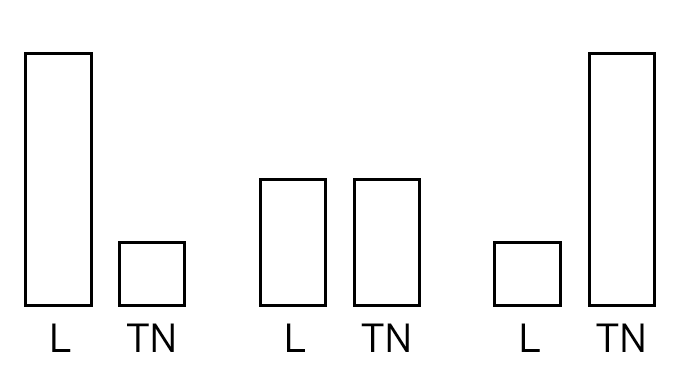

Wenn Lehre ein partnerschaftlicher Prozess sein soll, dann muss es für die Studierenden Möglichkeiten geben sich einzubringen – sei es inhaltlich, methodisch oder organisatorisch. Dazu gibt es viele kleine und große Möglichkeiten. Eine Visualisierung könnte die hier nachgezeichnete Darstellung von Harald Groß zum Redeanteil von Dozent*innen im Vergleich zu den Studierenden sein.

In manchen Lehrveranstaltungen hat die Dozentin den größten Redeanteil und das ist oft auch sinnvoll, so zum Beispiel in wissensbasierten Einführungsveranstaltungen. In der Mitte ist eine Lehrveranstaltung dargestellt, in der Studierende und Lehrender gleich viel sprechen, das kann gemittelt über das Semester sein, oder in den einzelnen Terminen. Im dritten Balkenpaar ist der Redeanteil der Lehrperson sehr niedrig, die Studierenden sprechen am meisten. Analog zum Redeanteil könnte man mit der Darstellung auch die Steuerung von Lehrveranstaltungen oder Lernprozessen visualisieren. Im ersten Fall wird durch die Lehrperson (fast) alles vorgegeben, im letzten Fall gestalten die Studierenden die Lehrveranstaltung (fast) vollständig selbst. Wir befinden uns also auf einem Spektrum der Studierendenzentrierung. Wie so etwas umgesetzt werden kann und welche Beispiele es als Inspiration gibt, folgt weiter unten.

Eine schöne Möglichkeit für Lehrende, andere Lehrende kennenzulernen, sind die

UNIC InterTeach Workshops, an denen Lehrende aus ganz Europa online teilnehmen und gemeinsam ihre professionelle Lehrkompetenz entwickeln.

In der Fülle von Möglichkeiten Lehre mehr an den Studierenden zu orientieren eröffnet sich ein Spektrum. Wenn wir in kleinen Schritten anfangen, dann kann ich als Lehrperson in meiner Vorlesung niedrigschwellige Tests einbauen, um den Lernstand und das Verständnis meiner Studierenden zu überprüfen. Aus der Perspektive der Studierendenzentrierung würde man sogar sagen: Die Studierenden testen ihren Lernstand und ihr Verständnis und wissen danach, welche Themen sie schon abhaken und welche sie nochmal vertiefen müssen. Bei den meisten digitalen Tools können die Lehrenden den Durchschnitt der Ergebnisse sehen und notwendige Wiederholungsmöglichkeiten – zum Beispiel zum Start des nächsten Termins – anbieten. So wird der Lernfortschritt nicht nur für die Studierenden transparenter, sondern auch für die Lehrenden einsehbar und handlungsleitend. Übrigens: So können Sie auch zu Semesterbeginn das Vorwissen der Studierenden erheben und unnötige Wiederholungen vermeiden.

Das andere Extrem auf dem Spektrum der studierendenzentrierten Lehre ist die vollständig von den Studierenden konzeptionierte, organisierte und umgesetzte Lehrveranstaltung. Solche Formate sind in Reinform relativ selten, doch Beispiele lassen sich auch hier finden – Stichwort: challenge-based learning oder eines der verwandten Formate. Der Freiheit der Studierenden ist zwar auch hier durch die Lehrperson ein Rahmen gesetzt, denn ohne diesen wird es schwierig am Ende eine Prüfungsleistung und Kreditpunkte nachzuweisen, die inhaltliche Ausgestaltung, die Definition eines Problems und die Erarbeitung einer Lösung geschehen aber selbstgesteuert in Gruppen und in Zusammenarbeit mit Partner*innen aus der Praxis. Neben der Bereitstellung des Rahmens unterstützt die Lehrperson die Studierenden an ihren Bedürfnissen orientiert.

Ein Studium besteht im Idealfall aus einer Mischung verschiedener Formate. Alle können auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten werden ohne fachliche Tiefe zu verlieren. Widmen wir uns ein paar Punkten zur praktischen Umsetzung.

Worum es in dieser Serie geht

In dieser Serie setzen wir uns gemeinsam mit dem Dezernat 1 und verschiedenen Akteur*innen an der RUB mit dem Leitbild Lehre und Studium auseinander.

Das Leitbild wurde in einem umfangreichen partizipativen Prozess aktualisiert und 2024 veröffentlicht. Es soll für den Lehr- und Lernalltag an unserer Universität handlungsleitend sein.

Wir gehen in dieser Serie auf einzelne Aspekte aus dem Leitbild ein, stellen Ansprechstellen und -personen vor, gehen auf Beratungs- und Weiterbildungsangebote ein und zeigen Beispiele zur praktischen Umsetzung.

Und wie setze ich das konkret um?

Falls Sie ein projektbasiertes Seminar oder eine Lehrveranstaltung im Format des challenge-based learning anbieten wollen, empfehle ich Ihnen eine Beratung durch RUB-Experten. Diese können Sie individuell beraten und Ihre Fragen beantworten. In der Infobox habe ich Ihnen die entsprechenden Kontaktdaten aufgelistet. Zu den Themen gibt es auch im LEHRELADEN, unserer Sammlung für inspirierte Lehre, Beiträge, mit denen Sie sich einlesen können.

Planen Sie eine praxisorientierte Lehrveranstaltung mit Projekt oder Challenge?

Jede dieser Lehrveranstaltungen ist anders und abhängig von Ihrem Fach und Ihren Studierenden können wir Sie genau zu Ihrer Idee beraten.

Im aktuellen hochschuldidaktischen Qualifizierungsprogramm bieten wir einen Workshop zum Lernen an realen Herausforderungen an. Darin gehen wir auf die verschiedenen Formate ein, teilen unsere Expertise und arbeiten konkret an Ihren Ideen. Anmeldeschluss ist der 01. Oktober.

Im Folgenden möchte ich Ihnen ein paar Methoden vorstellen, mit denen Sie „klassische“ Veranstaltungen studierendenzentrierter gestalten können. Eine Möglichkeit habe ich oben schon erwähnt. Die kleinen Lernstands- und Verständnistests fallen in der Hochschuldidaktik unter den Sammelbegriff des

formativen Prüfens oder der

classroom assessment techniques (CATs). Die meisten Methoden sind zeitsparsam und niederschwellig, sodass Sie im Verlauf einer Lehrveranstaltung verschiedene ausprobieren können und herausfinden welche Methode zu Ihnen, der Lehrveranstaltung und den Studierenden am besten passt. Im LEHRELADEN gibt es eine Fülle von

Methoden in einer Tabelle. Zum einen geben die Ergebnisse der Tests Ihren Studierenden und Ihnen Auskunft zum Lernfortschritt, zum anderen werden die Studierenden direkt in der Lehrveranstaltung aktiviert und zur Mitarbeit motiviert.

Zur Aktivierung brauchen Sie oft nicht einmal einen Test. Es genügt – sollte es um allgemeinen Austausch, Mitdenken und das Erlernen von Diskussionskultur gehen – den Studierenden fünf Minuten Zeit zu geben miteinander in Paaren über das aktuelle Thema, eine von Ihnen gestellte Impulsfrage oder den Lösungsweg einer Aufgabe zu sprechen. Um die Studierenden nicht zu überrumpeln und am Ende die Ergebnisse abzufragen, bietet sich die Methoden Think, Pair, Share an. Bevor die Studierenden miteinander sprechen, denken sie erst allein kurz nach. Nachdem sie sich kurz ausgetauscht haben, teilen einzelne oder alle Paare ihre Ergebnisse im Plenum. Durch diese Struktur trauen sich auch stillere Studierende sich in die Lehrveranstaltung einzubringen. Je nach Größe der Veranstaltung lohnt sich ein lauter Wecker oder das Einblenden eines Timers, damit die Studierenden zur richtigen Zeit ihre Gespräche beenden.

Das Internet ist eine Fundgrube interessanter Methoden. Eine Fülle kleiner, lernanregender Methoden finden Sie zum Beispiel bei

Orbium. Einige hochschuldidaktische Zentren haben auch Methodenkoffer oder Methodenbaukästen veröffentlicht. In verschiedenen

LEHRELADEN-Beiträgen finden Sie – wie oben schon genannt – ebenfalls Listen empfehlenswerter Methoden. Alle in den Beiträgen enthaltenen Methoden finden Sie seit Kurzem auch in unserem

Methoden-A-bis-Z!

Natürlich sollten Sie Ihre Studierenden auch nach Rückmeldungen zu den neuen Methoden befragen. Feedback hat erwiesenermaßen einen großen Einfluss auf den Lernerfolg – und zwar in beide Richtungen. Allgemein gilt, es ist sowohl für Sie als Lehrperson als auch für Ihre Studierenden gewinnbringend in den Dialog zu gehen, sowohl auf der fachlichen Ebene als auch auf der methodischen und organisatorischen. Hören Sie Ihren Studierenden zu. Sie werden Ihnen sagen, welche Bedürfnisse sie haben. Gehen sie mit den studentischen Äußerungen wertschätzend um und erklären Sie Ihre Entscheidungen. So stärken Sie Feedback- und Kommunikationskultur. Auch das rückt die Studierenden als gleichberechtigte Partner*innen der Lehre ins Zentrum der Lehrveranstaltung – ganz im Sinne des Leitbilds.

Es gibt viele weitere Möglichkeiten die Lehre studierendenzentriert zu gestalten. Falls Sie an weiteren Ideen interessiert sind, empfehle ich Ihnen die folgenden Wege:

Zur Verwendung von eLearning-Tools können die Kolleg*innen aus dem eLearning-Bereich des ZfWs beraten. Von den vielfältigen Möglichkeiten in Moodle bis zu Voting Tools und elektronischen Prüfungen finden Sie hier Unterstützung. Scheuen Sie sich nicht zu schreiben . Das eLearning-Team bietet auch zahlreiche Kurzeinführungen an. Diese finden Sie hier .

Im hochschuldidaktischen Qualifizierungsprogramm finden Sie Workshops zu aktuellen und klassischen Themen der Hochschuldidaktik. Das aktuelle Programm startet im Oktober. In diesem Blogbeitrag finden Sie alle wichtigen Informationen. Passend zum Thema der studierendenzentrierten Lehre findet am 14. November ein neu konzipierter Workshop statt. Informationen finden Sie hier .

Der LEHRELADEN wurde in diesem Beitrag schon häufig genannt. Zu einer Vielfalt von hochschuldidaktischen Themen finden Sie dort wissenschaftlich fundierte Beiträge und Praxisbeispiele.

Alle Beiträge aus dieser Serie

In dieser Serie nehmen wir das Leitbild "Lehre und Studium: Gemeinsam für die Welt von morgen" unter die Lupe. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie eine Vision in der Praxis umgesetzt wird? Lesen Sie gerne hier weiter:

Titelbild: RUB, Marquardt

Abbildung: ZfW in Anlehnung an Harald Groß 2023